Nach Rupi‘s Ankunft im Hafen von Tarfaya heisst‘s einmal warten. Dieter und ich dürfen zwar das bis dahin für uns versperrte Hafengelände betreten und nach Kontrolle unserer Pässe durch die Hafenpolizei weiterradeln zum Kai, wo Rupi mit seinem Boot liegen soll. Dort angekommen, sehen wir nur eine Menge Fischkutter – aber kein Segelboot. Ein sehr freundlicher Mann in Zivil steigt aus einem Polizeifahrzeug – er stellt sich als Polizeichef von Tarfaya vor – und deutet auf eine Stelle zwischen den Kuttern. Wir können noch immer kein Segelboot sehen, nur der obere Teil eines eines Mastes ragt über die Kante des Kais. Wir gehen an den Rand des Kais: ca. 5 m unter uns (es ist grad Ebbe) liegt das Segelboot – Rupi steht an Deck.

„Hallo Rupi – warum kommst du nicht rauf?“ „Ich darf nicht – erst muss das Boot inspiziert werden.“ Der Polizeichef bestätigt das – auch wir dürfen nicht an Bord, bevor das Boot nicht durchsucht worden ist. Und der zuständige Inspektor muss erst aus der 100 km entfernten Stadt El Aaiun in der Westsahara anreisen. „Und ich hab mich schon so auf ein kühles Bier gefreut (der Kühlschrank an Bord ist gut gefüllt mit dem Gerstensaft) und jetzt muss ich noch mal warten!“ meint Dieter enttäuscht – er leidet bereits unter dem 4-wöchigen Bierentzug in Marokko.

Um die Wartezeit zu verkürzen, helfe ich mit, ein schweres Schleppnetz, das am Kai liegt, wieder an Bord eines Bootes zu ziehen. Auf Kommando (Ho Ruck!) und unter Mithilfe vieler Hände wird gezerrt und gezogen – schließlich liegt es wieder einsatzbereit an Deck des Fischkutters. Die Fischer – lauter raue Burschen – sind immer ca. 1 Woche auf hoher See unterwegs, bevor sie voll beladen mit Meerestieren, die unter Deck gleich mit Eis gekühlt werden, wieder in den Hafen kommen.

Wir gehen dann den Kai entlang und entdecken etwas abseits gelegen ein weiteres Segelboot – als wir ein wenig später wieder den Polizeichef treffen, fragen wir ihn, woher der andere Segler kommt. Er erzählt uns, dass dieses Boot ohne Besatzung in den Hafen getrieben ist – so etwas kommt schon mal vor, wenn Einhandsegler (die alleine unterwegs sind) oder eine besoffene Partie, die sich auf offener See nicht angurtet bei hohen Wellen über Bord geht – das Boot fährt mit Autopilot dann halt allein weiter.

Dann endlich nähert ein kleines Fischerboot mit 4 uniformierten Beamten und einem Schäferhund und legt an der Längsseite von Rupi‘s Boot an. Die Polizisten und der Drogenspürhund inspizieren das Boot gründlich und nach 10 Minuten darf Rupi das Boot verlassen. Nur wie überwindet man die 5 Höhenmeter zwischen Boot und Kai? Ein Polizist lässt eine Strickleiter, die an einem Poller am Kai befestigt ist runter. „Na servas!“ denk ich mir. Rupi zittert sich die instabile Leiter hoch – nun können wir ihn endlich richtig begrüßen. Wir gehen noch in ein Café auf einen Minztee, bevor wir uns auf den Weg zurück zum Boot machen.

Beim Anblick der wackeligen Strickleiter verlässt mich der Mut. „Ich steig da nicht runter – ich geh in ein Hotel und suche mir morgen einen Fischer, der mich mit seinem Boot zu Rupis Boot bringt.“ Erst nach langem Zureden und Sicherung mit einem Gurt, wage ich den Abstieg (Dieter steht am Kai und sichert mich, während Rupi das Boot ganz nah zur Kaimauer zieht, sodass ich keinen zu großen Schritt von der Leiter zum Boot machen muss). Das ganze findet statt unter den neugierigen Blicken der Fischer – ich glaube, die haben schon Wetten abgeschlossen, dass ich mich nicht hinunter traue – und zum Schluss gibts Applaus, weil ich gut an Deck ankomme. Bei der nächsten Flut – es sind jetzt nur noch 3 Höhenmeter zu überwinden – werden dann auch unsere Fahrräder an Bord gehievt und an der Reling festgebunden.

Dann beziehe ich wieder meine „Königin-Koje“ (wie Dieter sie nennt) im Bug des Bootes, während die Herren in kleinen Kabinen im Heck schlafen. Endlich gibts Bier für Dieter – ich koche in der Zwischenzeit ein schnelles Abendessen, das wir uns an Deck schmecken lassen.

Die Hierarchie an Bord ist auch schnell geklärt: an 1. Stelle steht Rupi, klar er ist der Kapitän. An 2. Stelle komme ich, auch klar, ich bin die Köchin. Bleibt für Dieter nur die Position 3: er darf (muss) sowohl Rupi als auch mir assistieren (was er übrigens voller Begeisterung macht). Man sieht schon, wir werden es lustig haben.

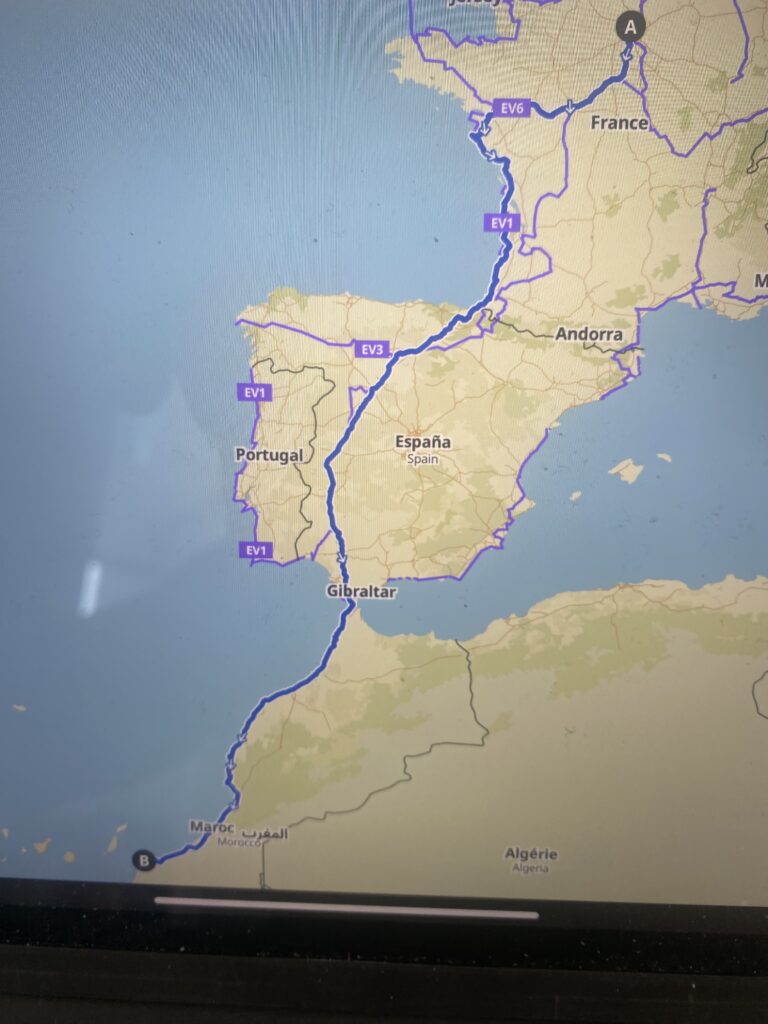

Die Überfahrt nach Fuerteventura ist für den übernächsten Tag geplant – Wind und Wellen sollten dann passen für die 120 Kilometer von Marokko zur „Insel des starken Windes“. Bevor wir loslegen, kommen noch einmal 2 Uniformierte, um das Boot zu inspizieren, ausserdem müssen die Hafengebühren bezahlt werden und unsere Pässe werden mit Ausreisestempeln versehen. Die Sicherheitsgurte werden angelegt (funktionieren so wie Klettersteiggurte) – wann immer wir während der Überfahrt an Deck sind, hängen wir uns an, sodass maximal die Beine nass werden, sollten wir über Bord gehen.

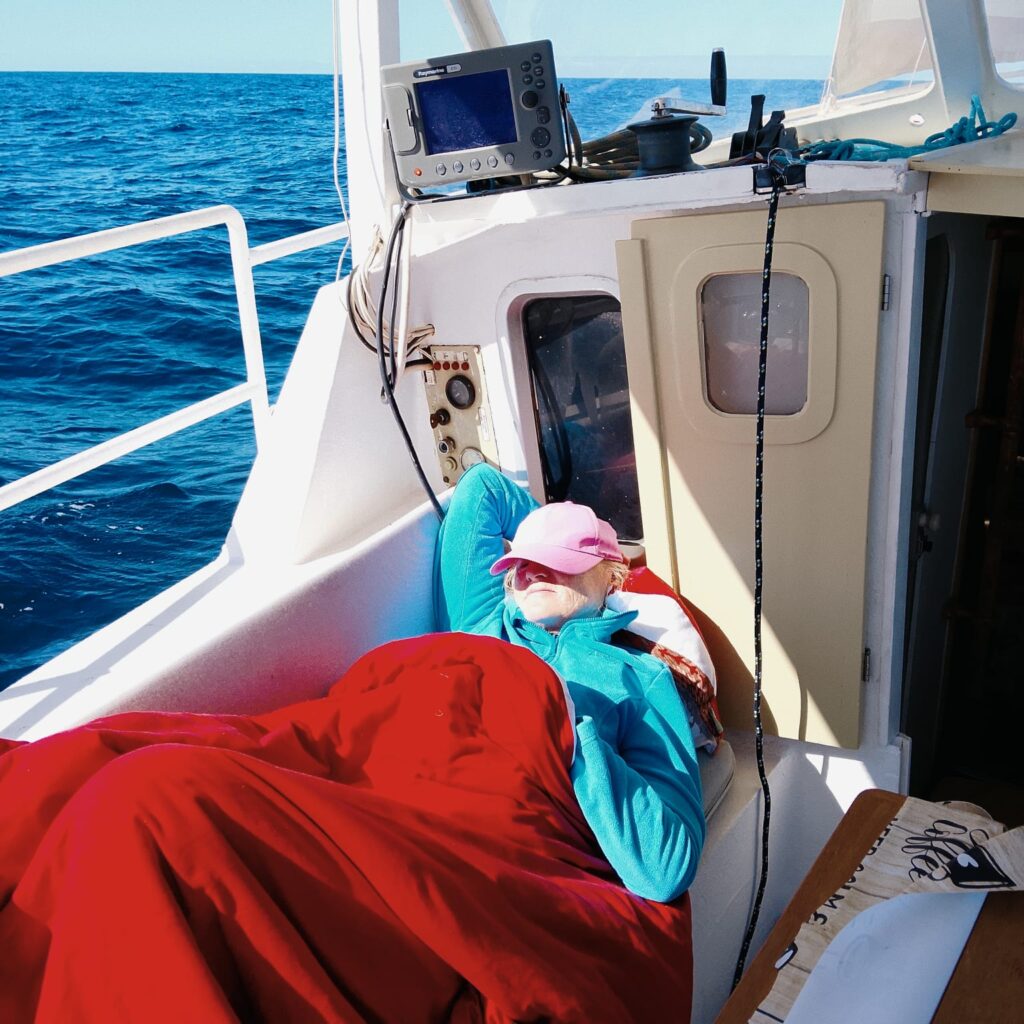

Dann gehts los – um 09:00, die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Gefrühstückt haben wir wohlweislich nichts (nur eine Tasse Kaffee) – wer weiss, wie lange die Nahrung im Körper bleibt. WUMM, WUMM, WUMM – die Wellen sind hoch und kommen von vorne, mit lautem Getöse gehts in die Wellentäler, der Wind pfeift und das Boot schaukelt wie wild. Ich glaub, mir wird gleich schlecht. Auch Dieter schaut sehr blass aus. Nur Rupi scheint das Ganze nix auszumachen. Dann aber wird er etwas hektisch. Irgendwas scheint mit der Genua (Vorsegel) nicht zu stimmen. Er geht zum Bug (immer angegurtet) und ruft dann Dieter zu sich. Dieter (es hat ihn voll erwischt) kämpft sich nach vor und beginnt, das Segeltuch zusammen zu raffen (das Vorsegel ist gerissen). Von mir ist momentan keine Hilfe zu erwarten, mir gehts extrem schlecht – völlig entkräftet lege ich mich auf die Bank im Cockpit. Dieter kommt zurück ins Cockpit und legt sich auf die andere Bank – auch er wie gelähmt. Na, wenigstens gehts dem Kapitän gut – Rupi wirkt ruhig und souverän.

Der Wind lässt etwas nach und auch die Wellen sind nicht mehr so hoch. Ich döse vor mich hin und werfe ab und zu einen Blick aufs Wasser. Die starke Übelkeit ist vorbei, ein flaues Gefühl im Magen bleibt. Auch Dieter wirkt wieder etwas lebendiger. Vielleicht doch ein kleines Frühstück? Dieter geht in die Kombüse und macht ein paar Käsebrote. Okay, ein Bissen. Dann noch einer. Ganz langsam kauen. Dazu ein Schluck Wasser. Kurz darauf kommt alles wieder hoch. Ich beschließe, erst wieder zu essen, nachdem wir im Zielhafen angelegt haben.

Bis dahin dauert es aber noch. Der Wind wird immer schwächer, sodass wir nur noch mit 2 Knoten (weniger als 4km/h) gemütlich Richtung Westen segeln. Es ist nicht viel zu tun – der Autopilot hat übernommen. Mittlerweile sehen wir kein Land mehr – nur noch Meer und Himmel. Kurz vor Sonnenuntergang taucht neben dem Boot ein Schwarm Delphine auf. Vergnügt und „leichtfüßig“ springen sie aus dem Wasser, tauchen kurz unter, um gleich zum nächsten Sprung anzusetzen. Die Säuger begleiten uns ca. 5 Minuten, bevor sie abdrehen und in der Weite des Meeres verschwinden. Eine schöne Begegnung, die fröhlich stimmt.

Nach Einbruch der Dunkelheit – unter uns schwarz glitzerndes, scheinbar unendliches Nass und über uns der Sternenhimmel – geht es langsam weiter. Dann entdecken wir ein Licht, noch ziemlich weit entfernt, das sich aber rasch nähert. „Segelboote haben immer Vorrang vor Motorbooten.“ meint Rupi. Das heisst, das Motorboot muss ausweichen – wir halten unseren Kurs. Als das Boot nur noch ca. 100m von uns entfernt ist, wird Rupi etwas nervös. „Was wollen die? Die müssen uns doch sehen!“ Sicherheitshalber schaltet er die Scheinwerfer ein und wir stehen alle 3 im Scheinwerferlicht an Deck – unsere Blicke auf das Boot vor uns gerichtet. „Damit die sehen, dass wir zu dritt sind.“ meint er. Wer sind „die“? Piraten? Oder doch nur Fischer? An Deck des anderen Bootes sieht man keine Menschenseele – doch dann entdecken wir ein paar Personen, die unaufgeregt hin- und hergehen. Das Boot (es war wahrscheinlich ein Fischerboot) dreht dann doch ab und wir setzen unsere Reise durch die Nacht fort. Der Rest der Überfahrt verläuft unspektakulär – Dieter übernimmt einen Teil der Nachtwache an Deck, damit Rupi sich auch aufs Ohr legen kann. Rechtzeitig zum Sonnenaufgang (wir waren 24 Stunden unterwegs) laufen wir im Hafen von Gran Tarajal ein, wo wir am äußersten Steg unser Boot vertäuen. Jetzt wird erst mal gefrühstückt! Das flaue Gefühl ist vollkommen verschwunden – mit großem Appetit lassen wir uns im Sonnenschein an Deck Kaffee, Orangensaft, Brot, Butter, Marmelade, Eier, Käse, Salami und Obst munden. Bienvenido a Fuerteventura!

Dann heissts einkaufen gehen, Wäsche waschen (Rupi hat eine Waschmaschine an Bord), Boot putzen – innen und hauptsächlich außen- der Saharasand hat sich überall festgesetzt. Und – Weihnachten steht vor der Tür! Rupi hat einen Plastikweihnachtsbaum, der von Dieter zurechtgezupft und mit Lichterkette dekoriert wird, bevor er am Steuerstand festgemacht wird. So manches Nachbarboot ist ebenfalls weihnachtlich illuminiert, sodass auch fern der Heimat so etwas wie Weihnachtsstimmung aufkommt. Unsere Nachbarn am Steg, eine dänische Familie mit 3 Kindern (2 Buben mit 14 und 8, 1 Mädchen mit 11 – sie werden von der Mutter bzw. online unterrichtet), die sich auf einer 2-jährigen Segeltour befindet, bringen uns einen Teller selbstgemachte Weihnachtskekse vorbei. Wir revanchieren uns mit einem Apfel-Nussstrudel, frisch aus dem Backrohr.

Am 24.12. segeln wir dann noch das Stück rauf nach Puerto del Rosario – immer die Küste entlang, sodass wir am Nachmittag im Heimathafen von Rupi ankommen. Es folgt eine herzliche Begrüßung durch die Segler, die ich schon vom letztem Winter kenne. Dann noch schnell was Feines gekocht – Rupi hat sich wieder Wiener Schnitzel mit Erdäpfel und Salat gewünscht – untermalt von Weihnachtsliedern, laut, falsch aber mit Begeisterung gesungen von Rupi, Dieter und mir. Ein wunderschöner Abend voller Freude und Dankbarkeit, dass alles gut gegangen ist.

Im Hafen sind auch einige neue Gesichter zu sehen: Katharina und Uli, ein deutsches Paar, das vor 8 Jahren bei Rupi Segeln gelernt hat und mittlerweile ein eigenes Boot besitzt. Die beiden ca. 50-jährigen haben ihre Firma in Deutschland verkauft und das Haus vermietet und befinden sich auf Weltumsegelung. Jetzt wollen sie einmal ca. 1 Jahr auf den Kanaren bleiben, bevor es es Winter 26/27 weiter Richtung Karibik geht.

Mark aus Irland und seine kroatische Frau Maria liegen mit ihrem 12m Boot direkt neben uns. Sie füllen gerade ihre Vorräte auf, in ein paar Tagen heisst es „Leinen los“ nach Martinique in der Karibik – 3 bis 4 Wochen wird die Überfahrt dauern.

Und dann ist da noch Jorge, ein älterer Spanier, der mit seiner Hündin Geta (die von den diversen Seglern mit Leckerlis verwöhnt wird) und deren 2 süßen Welpen auf einem Boot lebt. Er muss unsere Einladung zum Weihnachtsessen ausschlagen, weil er so heftige Schluckbeschwerden hat.

Am 26. Dezember begleiten wir Dieter noch zur Fähre nach Teneriffa und es heisst – nicht ohne Wehmut – Abschied nehmen von einem wunderbaren Reisegefährten. Aber wer weiss, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.

Silvester wird hier nicht großartig gefeiert – der einzige Lärm, den wir vernehmen kommt von den 2 Charterbooten, die neben uns liegen. Die polnische Crew feiert eine feuchtfröhliche Party.

Das neue Jahr beginnt stürmisch. Heftiger Südwind treibt hohe Wellen in den Hafenbereich. Die Boote führen einen wilden Tanz auf (auf hoher See war es auch nicht schlimmer), ich traue mich nicht mehr raus auf den schmalen Steg und bleibe auf der Bank im Salon liegen. Das flaue Gefühl ist wieder da – ich beschließe, nichts zu essen. An Kochen ist sowieso nicht zu denken, bei dem heftigen Geschaukel würden einem die Töpfe und Pfannen um die Ohren fliegen. Rupi, der kurz bei den anderen Seglern vorbeischaut, erzählt dass Katharina und Uli ebenfalls seekrank sind und im Bett liegen. Seekrank im Hafen – ja, das gibts tatsächlich. Die beiden Welpen auf dem Boot von Jorge werden durch das heftige Schaukeln immer wieder ins Wasser geschleudert (sie können aber eh gut schwimmen). Geta schlägt dann immer laut bellend Alarm und irgendein Skipper fischt die kleinen Hunde dann wieder raus.

Der Zustand von Jorge hat sich extrem verschlechtert – er muss ins Krankenhaus. Das Rettungsteam, das ihn abholen soll, traut sich aber nicht auf den Schwimmsteg, der sich wild hin und her und auf und ab bewegt. Ein paar beherzte Segler tragen den armen Jorge – er ist ganz abgemagert – raus aus dem Boot und legen ihn auf eine Bahre, die sie nach vor zum gemauerten Kai tragen, wo das Rettungsfahrzeug wartet. Die Polizei, die diese ganze Aktion begleitet, hat bereits veranlasst, dass die Hunde ins Tierheim gebracht werden. Jorge hat zwar einen Sohn, der ist momentan aber zum Skifahren in Italien. Na, hoffen wir, dass es Jorge bald besser geht und er mit seinen Hunden auf das Boot zurückkehren kann.

unser Parkplatz zwischen Fischkuttern im Hafen von Tarfaya

Dieter mit dem Polizeichef von Tarfaya

ein herrenloses Segelboot angetrieben im Hafen

Dieter mit seinen langen Beinen tut sich leicht, die Kaimauer rauf- und runter zu klettern

ich plage mich noch

die Räder sind an Bord – es kann bald los gehen

Rupi, unser Kapitän ausgerüstet mit Sicherungsgurt

ein Nickerchen auf hoher See

Piraten? Oder doch Fischer?

Dieter übernimmt das Ruder

gut angekommen auf Fuerteventura

Viele Vitamine

Weihnachtsabend an Bord